王佐良(1916-1995),中国莎士比亚学会、中国外语教学研究会第一届副会长,中国英语教学研究会第一届会长,《外国文学》主编,国务院学位委员会第一、二届学科评议组成员,第六届全国政协委员,曾任北外教授、英语系主任、外国文学研究所所长。在上世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”,为新中国英语教育和英语翻译做出巨大贡献。王佐良先生学贯中西,不仅是英国文学研究的大师,也精通中国文学。

Trends in Chinese Literature Today(《今日中国文学之趋向》), 是王佐良先生(1916—1995)在抗战期间为军委会战地服务团撰写的。这篇珍贵的文献被其子王立教授发现,并翻译成中文。该册出版于1946 年,但注明成文于抗战结束之前。这批专门为来华盟军编印的关于“中国与中国的事物”的英文宣传册,具有重要的文物价值和学术研究价值。该文以精辟的见解、生动的笔触,概述了从“五四”新文化运动开始的约25 年里(大约从1917 年至1943 年)中国现代文学的全景式发展历程、时代特征和历史意义。由此作者对中国新文学的成就提出了独特的思考、诠释和展望,并从中阐发出自己的文学理念和追求。尤其是从当时开始他就以中外文学史相互“契合”的视角,运用比较研究的方法概括总结中国新文学的发展趋向。由此而发端的其后许多研究著作都一脉相承,体现了“五四”以来的人文思想精神。本文译自Wang Tso- Liang ( 王佐良),Trends in Chinese Literature Today(《今日中国文学之趋向》),Pamphlets on China and Things Chinese(“中国与中国的事物”英文宣传册),Series PA, No. 6 (PA 学术系列第6 种),Peiping: War Area Service Corps, National Military Council(北平:军委会战地服务团),April 1946 ( 1946 年4 月)。为了方便读者参考,对正文中出现的所有外国作家和作品名称都试加了注释。

壹

虽然有很多问题向中国人提出,但有一个还没被问过:你们的文学怎么样?即使出于强烈的好奇心而提出这个问题,普通的西方人也容易被误导。倒不是说像翟理斯(Herbert Allen Giles, 1845—1935)(1)和阿瑟·韦利(Arthur Waley,1888—1966)(2)之类的指南不可靠,而是这里与其他地方一样,西方人——说来也好笑——常常钟爱或厌恶着一个实际上不存在的中国。那些翻译作品,比如翟译《古文选珍》和韦利译的《诗经》,虽然都是好东西,但它们都不合时宜。动情地为古典的往昔而欣喜若狂当然很不错,但究竟什么是当代中国的表达呢?在其他情况下,研究过去也就指明了现在的方向,因为传统会向我们透露一瞥现代社会的隐藏的背景。然而在中国由于有了新一代的文学,传统已经在很大程度上失去了其声望,因此它的塑造力量应该到别处去寻找。

在过去25年里,发生了触及事情根源的日益加速的改变。虽然有许多原因可以来解释这种变化,但有一个比所有其他因素加起来都更重要的缘由,那就是西方人的到来。这里不需要叙述两个文明之间的这种突然相遇所产生的巨大影响,因为那已是新闻界的老生常谈了。我们已经陷入了这样一种变动,由此所有的东西,甚至连我们的灵魂,看起来都不完全一样了。

现代中国的历史不是一帆风顺的。它的道路是崎岖的,充满了喧嚣、骚动和炽热的问题。经历过这一切痛苦的现实,中国青年在精神上已经是个老人。

当他回首旧文学时,很遗憾地发现里面没有他认为必不可少的东西。典雅的旧传统产生了优美的作品,但其中梦幻般的遥远,对于我们这个残酷无情的世界来说,实在是太温柔太纤弱了。他需要借助那种沉重的、近乎丑陋的东西来做依托。他有很多想说的,并已经毫不妥协地无所畏惧地说了。不管怎样刺耳又不稳定,他发出的却是令人萦绕于心的声音,因为它承载着变化的中国的真实脉动。

其成果就是我们所说的中国新文学。它常常是粗糙的,在其成就方面非常参差不齐—尽管如此,它仍然是新的时代精神的体现。

贰

但是当面对这个新文学时,我们发现它没有很多值得夸耀的名字,也没有几部真正有文学价值的作品。其实这也不足为怪,因为:首先,它只有短短25年的历史,主要体现了1919年中国的文艺复兴的成果;其次,因为其非常新奇,所以它不得不抛弃中国古典传统,而致力于模仿各种西方文学。经过对外战争的反复蒙羞之后,很不情愿地开展起翻译活动,最初的目的是探究“夷人”的现代大炮的秘密;最后,随着西方思想侵袭的得势,则开始好奇地去看看它的制度、习俗及爱好。有两个人成为新文学的先驱,而他们自己并没有意识到这一点。严复翻译了孟德斯鸠(Baron de Montesquieu,1689—1755)(3)、亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790)(4)和查尔斯·达尔文(Charles Darwin,1809—1882)(5);林纾则在口译者的帮助下,把狄更斯(Charles Dickens,1812—1870)(6)和哈葛德(Henry Rider Haggard,1856—1925)(7)的作品渲染成典雅的文言文。他们的翻译是旧式风格的胜利。正是他们,使戴假发的官员和中国知识阶层看到西方文明还有其他内容,而非仅仅是战争中的实力。

严复翻译的《天演论》

第一次真正的觉醒是在“中华民国”成立七年之后的1919 年,当时所有的问题都集中在语言上。截至那时,书面语是古人流传下来的,它与口语几乎没有关联。在这种状况下,除了少数人,实际上向大众封闭了书籍,文盲成为国家的祸根。但公众正在品尝着民主的最初的新鲜感,并迫切地渴望迎头赶上。新文化运动的领袖人物如胡适博士和已故的陈独秀等人认为:如果民主不把旧障碍打破,从而让所有的人都能接受教育, 让最卑微的农民也能就政府如何运作发表意见,那要民主何用?因此,他们主张在写作中使用白话文。此主张阻力很大,乍看上去那少数大学教授小小的口号,可能要被激烈而狂热的全国性抗议所淹没。对于老学究们来说,文言文的至高地位,如同中世纪欧洲的人文学科,它不仅代表了文化和礼仪,简直就是万物的根本,事关整个人类之命运。狄更斯的翻译者林纾,在给国立北京大学校长写的公开信中,要求立即开除那些极端旁门左道的教员,因为他们在文学作品中,竟然采用“引车卖浆者流之言”。新文化的领袖们坚持下来了,主要依靠民众的热情,也因为文言文已经寿终正寝。它早已变成陈腐的、僵化的,被20 多个世纪的持续使用,耗竭了血液和活力。因此,当胡适博士写下著名的《建设的文学革命论》时,他发现自己面临着与华兹华斯(William Wordsworth,1770—1850)(8)相同的情势。后者在其发表于1800年的《〈抒情歌谣集〉序言》中, 不断抨击当时志得意满的文坛。这两篇文章都是宣言,并都改变了其后许多年的文学进程。

随着新的语言媒介的确立和新文化运动的觉醒,国家突然发现自己面临着一个新的视域。这个时代是破坏性的,也是建设性的。《新青年》杂志传播了对民主和科学的崇拜,带着一种格外天真的热情。西方的政治思想,从盎格鲁—撒克逊的代表制政府到共产主义和无政府主义,都在中国找到了现成的土壤。易卜生(Henrik Ibsen, 1828—1906)(9) 的戏剧因为其中对旧传统观念的破除,而被介绍进来;箫伯纳(GeorgeBernard Shaw,1856—1950)(10)戏剧的引进则因其社会讽刺。但是在对外国作者的翻译中,也确实有大量的时代错置。我们发现荷马(Home,前873—?)(11)与拜伦(George Gordon Byron,1788—1824)(12)在中国一起露面,大仲马(Alexandre Dumas,1802—1870)(13)的小说受到像普鲁塔克(Plutarch,约公元46—120)(14)的《传记集》同样热情的赞赏。20个世纪左右的西方文学,被压缩成一个时代来为新一代解渴。新作品的创作,则有些像是伊丽莎白时代的那样缤纷斑斓和强劲有力。女孩们走出家门踏上娜拉(Nora)(15)的独立路径,而小伙子们则带着那蓬乱的头发、苍白的面容和克服一切困难的严肃态度,去组织俱乐部和社团,使之如雨后春笋般遍及全中国。这真是一种幸福呵,“活在那个黎明之中,年轻人更是如进天堂”。(16)

《新青年》杂志

那个时代创作的作品,虽然在历史上很重要,但缺乏内在的价值,没有很多值得推荐。然而鲁迅的作品,尤其是他的《阿Q正传》,特别值得一提。作为一个从日本归来的留学生,他早就放弃了他的医学研究而去当一名生活上无利可图的作者。他认为在一个灵魂的疾病必须先治疗的国家里医学是次要的。然而,仍然可以看到他在用外科医生的手来解剖中国人的性格,他的方式既辛辣又透辟,几乎无人能超越。鲁迅有着浙东讼师的敏锐机智的特点,这使他成为这个国家最遭人厌恨的人。恨他的并不一定都是老派人物——老派的其实很敬重他极好的古典学问,反而在新阵营内,他所戏称为道德典范的那些人,对他最为厌恨。他们对人性的呼唤的那种自负和冷漠使他反感。他对这类人的抨击见于各类文章,从正规的杂志文章到一些新锐系列的序言和后记都有。他在杂文中发出的那种强劲的讽刺,光芒所及,使他的小说黯然失色。但无论他写什么, 他都用自己出类拔萃的风格来写,这实在是他作品中最突出的特长。这种风格是一种奇妙的中国式的,带着隐约的老派典雅传统,刻意结合了一些西方句式的结构,是一种奇特的富有吸引力的结合。他有时也会很抒情,如当他在可称为散文诗的集子《野草》中所流露出的那样。在这里,我们看到了伟人的率性,由于怀旧而下笔温柔, 略带被中国古典情怀感染而产生的一丝伤感。然而即使在这些罕见的时刻,他也没有忘记他对世道的不满;像斯威夫特——他在许多方面太像斯威夫特(Jonathan Swift,1667—1745)⒄了,他用写作作为一种道德的武器,而对“为艺术而艺术”的喃喃细语充耳不闻。

鲁迅的地位还有另一种重要性,那就是他通过翻译而对年轻作家所产生的影响。他在一篇文章中承认,早年在果戈理(Nikolai Vasilievich Gogol-Anovskii,1809—1852)⒅和显克微支(Henryk Sienkiewicz,1846—1916)⒆的影响下,他几乎是第一个把斯拉夫作家引进中国的。然而,不同凡响的还不是他的翻译本身,而是他的翻译方法。他不仅相信翻译要逐字地译,要精确到细节,而且也是这样实践的。句法中有至关重要的区别的地方,他就转变调整中文,直到确定好一些相似点。为了解释他的方法,他给出两个原因:首先,总有原文中的基调和韵律要考虑;其次,他认为中国的语言需要新的结构,来表达对一个美丽新世界的思想。他坦率地承认他的翻译是一种硬译。

到了20年代初,被称作“白话”的本国口语,已经在如火如荼的新文学中坚实地站住了脚。不过,最初高涨的热情也已经退去,失望的气氛在上涨。虽然新的景致已经展开,但是新作家们并没有在其中找到讯息,于是他们转向了象牙塔。周作人,那位好论战的鲁迅的兄弟,开始用蒙田(Michel de Montaigne,1533—1592)(20) 式的闲适又优雅的笔触来写雨、中国茶、希腊诗歌、情色文学和他总是恭敬地引用的哈夫洛克·埃利斯(Henry Havelock Ellis,1859—1939)(21),以及闲谈和日常生活。他有一个静谧的、不引人注目的机智和对细节锐利的眼光,再加上像兰姆(Charles Lamb,1775—1834)(22) 那样喜爱古词语的风格。他虽然是位小品文作家,但他的中国特色和他对晚明散文大家的研究为他增色,尽管他的作品仍然带着一种当代新闻写作的廉价小聪明的意味。

随着时间的流逝,白话散文获得了更大的灵活性和更自由的运动空间,从而使许多令人瞩目的小说创作出来。但最大的试验是在诗歌领域进行的。从一开始,诗歌就是新文学中最薄弱的环节。胡适博士的《尝试集》书中含有大量新颖的民主精神的诗歌;但新诗除了诗人的创新、即兴和旧体诗的优雅以外没有什么规则和模式可循。但是很明显,几乎从旧的形式中学不到什么,因为它实在已丧失了所有的可能性。顺应西方的形式也不可取。他们尝试了每种有用的方法,从英文无韵诗到意大利十四行诗。他们会把每个汉字作为一个英语音节,因为他们认为这里只能有一个声音来对应它。结果一首诗不仅内容奇怪,而且在形式上规整到极致,因太齐整了以致被无情的本土谐趣戏称为“豆腐块”诗。的确,新诗人的创作是这样极端,以至于有些人会照猫画虎,不仅照搬英文诗中的押韵和重音模式,还坚持要在每一个等同于英国重音的中文词语后使用停顿。

然而,诚然所有这些缺点确实存在,时代却目睹了突然涌现的抒情诗和对西方文学的认真研究。于是诗歌界被一群新月派的大学才子支配,之所以如此称谓是因为他们的刊物是《新月月刊》。英诗对这群人的影响是主要的,但他们中的大多数给人的印象是只知道19世纪的浪漫主义。无可否认,他们有些作品很优雅,建立了某种形式,还有令人愉悦的音乐感,零零散散地可以找到几行美妙出色的范例。但是其质感是陈旧的,诗律是僵硬的,节奏又费劲地规整。尤其要命的是,诗人他们自己并没有太多的信念或真正的浪漫主义去支撑起有分量的诗歌。有时他们的诗只是一个妙言警句,或顶多是一种人工的花朵,在其表面之下并没有表达什么东西。

《新月月刊》

然而,不管怎么说,他们至少及时地给予了新诗技巧创新上的经验。而任何的概述,不管多么简短,如果不提新月派的这两位领军人物—徐志摩和闻一多,都不会是完整的。从所有的报道来看,徐志摩是一位活泼而有魅力的人,曾深入研读英国文学,并赢得了当时最大的读者群。他的爱情诗,也许是新文学创作中最好的作品之一。但他依然被其团体的局限性束缚,因而经常被他追求形式的愿望引导而陷入打油诗。一种肤浅的乐观主义使他成功地完成了他大多数的抒情诗,但是当他真正严肃起来,屈尊描述一个在内战中两名士兵阵亡的场景时,便非常没有说服力。他对诗歌的贡献被他的空难去世打断了,同时命运的突然变化也影响到对他作品的评价。这是常常发生在文人身上的一个悲剧:他们那极其雄心勃勃的作品却不为后人所欣赏,于是反而转向他们最不虚夸、零零碎碎的漫不经心的写作,保存下来只是因为它们的存在被忽视了。在徐志摩自己看来,他完全是一位诗人,仅仅是在业余时间里,没有别的更好的事情去做时,他才写散文。随着流行文学的变化,现在很少有人读他的诗了。他的散文却越来越受到人们好评。这是一种非常华丽的散文,充满了形象并带有所有济慈(John Keats,1795—1821)(23) 式的敏感。一般被认为是他的散文代表作的《我所知道的剑桥》,向我们展示了他对周围正在发生的一切都非常敏感:颜色、气味、荡漾的河水和心灵的陶醉。

但是从诗的角度而言,我们将新月派的贡献确实只归功于闻一多一人。在这个群体里所有人之中,居然只有他关注着新诗的技巧创新,而且他是一位比其余的人更细致的工匠。他探索神秘的哥特式(Gothic)(24)的浪漫主义风格。在他的措辞里我们清楚地发现李白的痕迹。李白的险峻的诗句使他成为唐代诗人中的柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772—1834)(25)。他有更丰富的想象力之发挥,更艺术化的精细打磨完工和感情深刻之阳刚气概,犹如徐志摩抒情的阴柔气质。在许多地方,他证明自己是波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821—1867)(26)的学生,其《恶之花》(Flowers of Evil)显然影响了他的《死水》。这部杰作使用了大量音响暗示,象征当时中国面临的政治腐朽和文化衰退。他从诗坛上消失之突然,就像他闪亮登场时一样。1930年以后他全身心投入古代经典的研究,在与逝者为伴后终于发现,这里不但有学问的甜美,还有难得的宁静,超越了时空的限制,使他能够用如此多的理解和爱去阐释被埋藏的过去。

闻一多

闻一多走后,新月派黯然失色,逐渐退隐而被人遗忘。他们的地位被创造社作家们占据。这个群体虽然在时间上出现得要早得多,但他们的活动一直延续到了30年代。创造社群体虽被归类为浪漫主义,但除了都是从日本归国的留学生和都急于不顾前途风险而从事文学之外,他们其实并没有多少共同语言。小说家张资平从日本人那里学到的那种自然主义方式描绘爱情,是新文学创作与西方的流行小说家最接近的相似之处。评论家成仿吾写的口号多于文学,与鲁迅争吵过,最后成了共产党人。郁达夫,在中国旧浪漫主义的最好的传统中,总是虚弱又贫困,但却冷淡和傲慢,其不幸的命运只和他的天赋才华相匹配。郁达夫的第一次出现是作为一个小说家,他的《沉沦》结合中国式的多愁善感和西方的世纪末的氛围,为他赢得了名声。后来他放弃了小说而转向散文,用这种体裁创作了新文学中若干最好的游记。而创造社的领导人是郭沫若,他的多才多艺是众所周知的。单在翻译领域里,他的贡献就已经使他名声煊赫。他翻译了像托尔斯泰(Leo Nikolayevich Tolstoy,1828—1910)为浪漫主义,但除了都是从日本归国的留学生和的《战争与和平》(War and Peace)那样的长篇著作和几部厄普顿·辛克莱(Upton Sinclair,1878—1968)(27) 的小说。他精致版的《鲁拜集》也让莪默·伽亚谟(Omar Khayyam,1048—1131)(28) 流行起来。尤其他是第一个比较系统地把歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749—1832)(29)介绍到中国的人。他还翻译了《浮士德》和《少年维特之烦恼》。后者营造了这样一种有吸引力的风格而使维特立刻冲进中国青少年的心扉,所带来的烦恼和他曾在19 世纪欧洲时引起的一个样。

郭沫若在新诗中的地位甚至更高。恕我直言,他是第一个真正伟大的新诗人。他开始于新月派已经结束的时候,对旧秩序一方进行了激昂的反叛。在郭沫若那里一切都是广阔的,他身上总有一种自发的强烈情感流溢出来。另一方面,俯身于强调正确的形式比别的什么都重要的传统诗歌,有助于他这类的诗通常容易犯的粗放和浮夸的毛病。有时我们可以发现他甚至沉溺于象牙船和宝石般的月亮以及其他做工精美的马赛克图案和阿拉伯花纹之中,这些对意象派诗人非常具有吸引力。然而,他非常单纯质朴和充满活力,而且从不故意模仿或借用外国或中国其他诗人的著作。因此相对于新月派的拘谨和精美,他的作品极尽疏放。他的影响是健康的:他教导新诗向外去看自然,但不是华兹华斯的先验泛神论的自然,也不是早期的英国民谣中吞噬、拮抗以及爪和牙这方面的自然,而是歌德式的、发人深省的、带着大风和绚烂的日出般美丽的、具有丰富的荒野意义的自然。对于它,只有人能够欣赏和理解,还不可挽回地与人的命运相融合。

郭沫若

创造社是一个比新月派更有活力的组织,并拥有更大一批追随者。虽然正是创造社作家们首次使用了革命文学这一术语,但这二者在当时都太忙于美学和过于陈旧的浪漫主义而不是去关心人民的需求。文学的钟摆已经从早期阶段的道德宣传的一个极端,跌落到审美退隐的另一个极端。诗歌——这一时期的主要贡献,离人民就更远了。而且为此已经进行了众多论战的白话文,开始变得过度的矫饰而不受大众欢迎了。同时,国家持续地变得败落,不满情绪开始形成了地下革命活动。

因此就出现了现实主义和散文的暗流。鲁迅还在写他的杂文;周作人尚未对那些流言蜚语变得挑剔唠叨;林语堂在战士身份的伪装下开始现身,以一种咄咄逼人的风格写了很多文章,大多数后来被收集在《剪拂集》里。他们的期刊在北方有《语丝》,在上海有《小说月报》,后者通常被认为是“文学研究会”名下的作家群体的据点。文学研究会已存在好久了,成员包括形形色色的人:从由新传统产生的最初的“蓝袜子”冰心小姐——她在很早阶段就以诗人和讲故事者而成名,具有典型的女性优点——到《小说月报》的编辑沈雁冰,后来非常成功地以笔名茅盾描写了即将到来的革命。这些作家们,与同是其成员的鲁迅一道,在当时主要是忙着两件事情:翻译俄国革命作家和欧洲的“弱小”国家的文学,并为中国大众在思想上做准备,欢迎国民党的北伐。北伐粉碎了面前所有的反动势力,最终实现了中国的统一。新文学拥抱政治的时机已经成熟,因为它从一开始就已经拥抱了政治。

这样当进入第三个阶段时,我们发现新文学羽翼丰满、意识形态味道浓厚,而且,唉呀!是相互冲突的意识形态。革命来了,胜利了,但也已易手。备受向往的天堂,尽管人们已经慷慨地为它流了血,并没有到来。强烈失望感沉重地压了下来,失望促使激进派进一步行动,同时温和的元素在艺术的虚假安全下寻求避难。文学走向了左翼。

如今我们或许不能估量激进作家当时所处的困境,倘若说他们的大量著作仅仅是粗糙的宣传品的话,对他们会有失公允。在1927年之后的那些动荡的岁月里,愤怒而绝望的年轻极端分子,太专注于实际斗争,太埋头于现实问题,因而不能顾及艺术的表现。他们中的大多数人都因此而缺乏说服力,因为道德家的一面总是比诗人或小说家的一面更占上风,总是会有教条的声音来压制艺术与生活软弱的抗议。现在看来,在整个一批抨击别人和唱高调的人群中,我们只看到了两个人毫发无伤地经历了时光的过滤进程。丁玲,这位运动中才华横溢的沙菲,真的能创作出既美丽而又危险的作品。她属于那种轻率的、喜怒哀乐无常的类型,早就用梦幻般的眼睛读了《包法利夫人》(Madame Bovary)(30)。并在她初次出现在其小说《在黑暗中》那样,反叛那千百年来把中国仕女幽禁在她们那孤独的、结核病菌出没的闺房里的传统规矩。但她并不是只有思想,她也有女人对生动的事实的直觉,而使她不信任只是抽象的东西。也许还可以说,恰恰在这一点上她获得了成功。然而,当她的生活在黑暗背景的映衬下,使她看起来更加具有悲剧色彩。

丁玲

少了些激情,但多了些痛苦,而且也许具有更持久的文学价值的,是茅盾的作品。它们都是广阔的、经过精心构思的,在同类作品范围内属第一流的。他在《春蚕》里演绎出旧中国的农业系统的崩溃,在《子夜》里讲出了面对外国竞争的中国新产业的无用。《子夜》不但是最雄心勃勃式的,也是由新文学创作的最长的作品,其篇幅长达500多页小字。然而,革命对他来说是一个痛苦的现实,从他著名的三部曲的标题《幻灭》《动摇》《追求》就足以看出他写作的主题。使他成为暴风雨般20世纪30年代早期无可指摘又直言不讳的阐述者的,是他坚定不移的现实主义。这种现实主义,因为带有巴尔扎克(Honoré de Balzac,1799—1850)(31)式的气派而更为有力。他也是新文学中第一个小说家,知道如何把孤立的事件编织成一个合情合理的情节。因此他从不会是乏味的,而且他的一些作品已被改编成中国电影。他大量地使用讽刺,也许正是这个原因,他的许多角色才缺乏立体感,而更具有讽刺漫画的特征。他笔下的女人们,像屠格涅夫(Ivan Sergeevich Turgeneve,1818—1883)笔下(32)的一样,无不是比男人们更栩栩如生、更丰满的人物。

茅盾在许多方面背离了因循守旧的中国式散文风格。大多数的中国作家,即使是很新派的,都充满感性,追求辞藻华丽的段落的效果。从这个意义上来说,辞盾甚至没有风格可言。他的语言是朴素的,甚至是单调的。他甚至没有浮华的装饰和花哨的东西来表达。他只是用一种有力的、直接的方式来叙事。

说到风格,比较一下茅盾和另一个作家沈从文会很有意思。沈从文不属于任何特定的流派。他讲故事的能力是出类拔萃的,但他更以文字魔术师而闻名,他是优美的短语和瞬间的想法的发牌者。奇怪的是,沈从文作为一个文体家的进步和别人的经验正相反。大多数的作家,如莎士比亚,从开始非常详尽描写到逐渐成熟为持续的简明风格,沈从文的风格演化却是反向的。当他第一次引起人们的广泛关注时,他自称是一个真正的“乡下人”,写一些发生在湘西一个被遗忘的山谷里关于水手和妓女的可爱的小故事。但很快,他开始喜欢教化启迪,同时他的措辞也越来越华丽。然而他是真正能写的。他会苛责别人的行为,批判别人缺乏想象。而且他写起我们身体中的原始欲望来无与伦比。他对年轻女人裸体的赞美中,有文艺复兴般的华丽,并在他的最好的作品《边城》中,他肯定已经如哈代(Thomas Hardy, 1840—1928)(33)那样,感悟到在人类存在中重要的悲剧。

巴金

说到这个时期我不能不提巴金。他是一个多产的作家,但他还不满足于自己被看成是多产作家。他对中学生的吸引力是最强的,因为他的作品中某些老套的类型打动了青少年心中的革命浪漫天堂的思想。他的作品是强烈的个人主义的,也是自传体的。例如在他的《激流》中的革命,更是一个知识分子的事件,虽得到一些孤独有觉悟的年轻人的支持,但并不是一场真正的运动。暴力行动是冲动的,总以男主人公的死亡为结局,却看不见群众在哪里。拥有这样的气质,他本应写来得心应手,这实属自然。当然从来没有人怀疑他的坦诚;确实,在他之前对任何作家来说得到援助都是一种罕见的安慰;他完全支配了整整一代青年的心,他们对他充满了狂热的激情和深深的感激。这一切听起来真是个暴风雨,是一个巨大动荡的时期。难道真的没有别的什么了吗?

由教条和左派的批评强加的规则单调乏味得近乎残酷,但人类的精神是容得下差异的。抗议以一本杂志的形式出现了,这就是《现代》。它的两位编辑中,施蛰存写过非常有诗意的优美的心理小说,杜衡除了是一位出色的小说作家外,还是精通辩证法艺术的评论家。也有人追求风格,耍耍小聪明,比如已被杀害的穆时英。还有那些试图以追求时尚来使自己与众不同的批评家。但现代派不应该被一笔抹杀,如果只找一个原因,而且是非常重大的原因,那就是他们提供了左翼所缺乏的诗歌。整个左翼运动,就其所有呼喊的口号而言,没拿出什么有可读性的诗作。但现在从现代派中来了一位具有罕见素质的诗人,这就是新诗运动的领袖——戴望舒。尽管他的心境和情感是模糊的,但他的才华却有明朗的风格,并一反当时的流行的俄罗斯的影响,他带来了法国式的对精密性的重视,这是一帖及时的治疗膨胀浮华诗风的制剂。然而不幸的是,受他的影响,出现了一整窝蹩脚的诗人,他们误认为象征主义诗歌只不过是意义模糊。总体上说,现代派标志着恢复了英美文学的影响,虽然不得不说他们标榜自己太过了,兜售的闪闪发光的愚人金属和真正的文学金属一样多。

《现代》杂志在上海出版,另一种期刊《文学》也是,它由傅东华编辑,而鲁迅和茅盾早已是其投稿人了。在此期间,大部分的文学活动发生在南方。上海这个巨大的港口城市,是所有的地下斗争的风暴中心。由于拥有印刷设备和获取新事物的便利,上海吸引了来自全国各地的年轻人。对于激进者来说,上海的外国租界提供了相对安全的地方。总之,上海国际化的生活,以及与其相伴而来的种种罪恶和机遇,对许多年轻知识分子来说,就像伦敦曾经对于莎士比亚的意义。

但是,对于这资产阶级的上海或有政治头脑的整个南方而言,古典的北方有的确实只是蔑视。北平彻底地依恋着文化上高雅的、阳春白雪的东西。在学术领域它甚至有理由更傲慢。因为国家所有最好的大学都设在这个城市或附近,而当鲁迅和茅盾南下,胡适博士和一群饱学的教授们正在紫禁城的阴影下讲学。尤其是那些寂寞的灵魂发现上海太热、太过商业化,对于嫩弱的文学花朵来说,北平提供了独有的清静。

但在北方,还是有一些好的期刊和许多优秀的作家。例如《大公报·文艺》副刊,尽管篇幅有限,却是大多数最优秀的诗人和小说家的聚会处。它曾经介绍过一些令人难忘的作品,如长篇叙事诗《宝马》和叶公超与朱光潜的评论文章,后者关于克罗齐(Benedetto Croce, 1866—1952)(34)美学的书是新文学创作的最系统的学术论著;也有短暂却才华出众的《水星》,在大学才子们的支持下,其特色可以与这个国家的任何作家媲美。卞之琳因写诗而成名,李广田和何其芳以散文出众,萧乾、芦焚和废名在小说中收获颇丰。萧军,这位来自被日本人占领的东北的老练的战士,带着被鲁迅描述为这一代最好的小说《八月的乡村》而亮相。最后是新戏剧。我在此之前忽略它是因为它还不太成熟,现在它可以为两个年轻的剧作家而骄傲:悲剧作家曹禺和高雅喜剧作家李健吾。

中国人,就像英国人和法国人一样,都是爱看戏的人民。旧的唱腔戏剧,喜欢光顾的人还很多,超出了我们的讨论范围。在那些民国成立之前和之后紧接着的几年里,文明戏兴起了,这是第一次对旧舞台的反叛,但这种反叛不构成严重的挑战,因为当公众好奇地转向一个新的尝试时,他们发现它不幸地被剥去了所有戏剧的魅力。文明戏通常的做法是由人设计一个剧情框架,大多是爱国主义的,然后把细节和对话留给演员自己发挥才智和想象力,他们全凭即兴发挥的方式来演其角色,就像中国的政客那样有激情地进行冗长的演讲。它虽然起到过宣传的作用,但在艺术上却是失败的。受到了这个的教训,真正的新剧作家一度满足于翻译改编西方戏剧,其中如奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde,1854—1900)(35) 的《温德密尔夫人的扇子》(Lady Windemere’s Fan)是一个杰出的例子。

然而, 他们忍不住大胆尝试着出自己的作品,他们明白,当他们将把新文化深深地植入每个中国人的心田时,他们早已在积极参与戏剧了。例如胡适博士的独幕剧《终身大事》,以及这样的一大批作品,其主题无一例外的是反对儒家的,特别是儒家的婚姻和家庭观念。虽然他们没有大量的观众,但他们的演出遍及全中国。20世纪20年代的戏剧世界由田汉和他的南国社占主导,尽管他们有多愁善感的倾向,但至少为新戏剧完成了两件宝贵的事情:他们赢得了观众,他们认真研究了表演艺术。越来越多的西方戏剧作品,从莎士比亚到约翰·辛格(John Millington Synge,1871—1909)(36),都被翻译过来了,而且戏剧艺术家开始在技术上从事不同的“特效”。不过,田汉和他的追随者在戏剧的建构方面很漫不经心。因此,虽然舞台已经搭好了,伟大的戏剧还没有编写出来。

曹禺和李健吾也许不适合被形容为“伟大的”,但他们至少在技法上是扎实可靠的。另一方面,他们接受的学术教育没有哄骗他们成为塞涅卡(Lucius Annaeus Seneca,约前4—65)(37)式枯燥、僵化、死气沉沉的戏剧。事实上,他们一直在古典与现代之间踌躇不定。李健吾聪明圆滑,曹禺已经不止一次地复制过纽约和好莱坞。在他的第三部剧作《原野》中,因所有外在形式的一致,他被认为是模仿尤金·奥尼尔(Eugene O’Neill,1888—1953)(38)的《琼斯皇帝》(Emperor Jones)。当然,他的确利用了易卜生和其他西方剧作家现成的技巧。虽然为他赢得了成功和承认的魔术袋要被永久地扔掉,但他因拥有构成悲剧的经典概念而获得了补偿。原始的激情和弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939) 的俄狄浦斯(Oedipus complex)(39)情结组成了他第一部非常流行的戏剧《雷雨》的主题。然而它因为引入难闻的现代科学药剂而被压抑。他的《日出》受到一些人指责,而被许多人称赞,主要是针对存在问题的第三幕,即剧作家凭借那堆砌一切东西的乔伊斯(James Joyce,1882—1941)(40) 式的技巧,来巡展妓院里的所有事件,这与主要情节缺乏联系。

曹禺

但这属于前瞻。我应该回到那激进的作家以新文学为主要的宣传武器的时期。1931年日本人侵占满洲强化了文学的政治意识。而且1932 年上海附近的战斗进一步使作家确信,他们主张的文学活动都应该指向民族解放。然而,在一段时间有个短暂的平静。林语堂及其尖刻机智的语丝团体,在1932年6月出版了第一期《论语》,字面上意即孔子的《论语》。这是一本致力于发表幽默作品的杂志,在性质上大致类同于英国的《笨拙》(Punch)或美国的《纽约客》(New Yorker)。因为厌倦了左翼的批评家们狭隘的教条主义,林语堂宣布,现在已有太多的随意谈论政治,现正需要有人来引领人们回到人类层面,回归心智的健全。据他说,中国大多数作家的问题是他们太把自己当回事,太在乎生活的好坏,而如果你不懂得生活,谈到无产阶级又有什么意义呢?那么,解决问题的措施是什么?他进一步指出,就在于采用西方的新闻技法来写我们熟悉的、日常生活中的事情。这些论点一时间引起了中国大众的注意,他们对左翼作家们自己无休止的争吵早已厌倦,于是欢迎林语堂及其《论语》带来的这些清新的东西。但是幽默感很少作为一种不混杂的纯正出现在这个杂志里,因为经常掺和着滑稽的出风头癖,这很令人失望。《论语》已经证明了它自己毕竟不过是在被战争掩蔽的巨大悲剧之中的一种滑稽的安慰而已。

到了20世纪30年代中期,平静被更多的日本人侵略行径打破,而且政府正在认真准备不可避免的战争后果。鲁迅和茅盾依然在写作,但他们和其他人一样,停止了旧的左翼论争,要求建立统一战线以反对共同的敌人。在1936年西安事变中,蒋介石委员长被张学良扣留之后,旧的意识形态的冲突便已成过去,仿佛一个世纪之久。钟摆再次倒退,但这次是民族主义战胜了一切。

叁

战争的头几个月国家处于不稳定状态。文学活动陷入停顿,文学主要是用作报告文学与独幕剧。但是大量的报告文学作品中,很少有好的新闻。独幕剧却极其受欢迎,因为其中许多可以在街头上演,如著名的《放下你的鞭子》。对话已经最简化,还插入战争歌曲,同时传统的演员和观众之间的界限被抛开了。村民们不止一次惊讶地发现,他们在来看的戏中自己也加入了合唱。这样就把抗战思想深入地带到了每一个遥远的角落。

但是抗战的大量需求,也不知不觉给起初只关心文辞的新文学带来了根本变化,这是令人欣喜的。胡适博士的白话文现在已经随着使用而陈腐和布满灰尘,更糟糕的是,它染上了西方刻意矫饰的习气。现代化已进入这样一个人造的极端,以致一些新作品读起来就像是翻译。整个形势的棘手早先就被察觉到了,但它必须等待即将来临的战争以采取明确的措施来克服。而当这些措施被实施了,还有什么比回归乡土更自然的呢?因为它已供给了永远的家乡情结编织的话语,其中充盈着俭朴生活的火热和活力。

因此,这一时期的小说里有较大成分的口语白话。但在意识上,起初对外国作品的单纯模仿无法忍受,后来发现其最丰富多彩的表达,是在诗歌中朗诵运动的形式。战争使得人们有必要强调诗歌的共享的天性。如果诗不能吟唱,那它至少应该能被大声朗读。但所有的诗歌都能,像戴望舒所说的,经受住这个测试或考验吗?显然其中包含新技巧。一个渴望在情感上被打动的公众,你给他朗读微妙、隐晦的诗句,只能是徒劳的。你必须使用演说的方法,累积、加强重复,用口号穿插在各处。在许多情况下,诗人发现在技巧上他必须依靠老的弹词和民歌。这样一来,作品有时有点狂野,但也有所补偿。因为诗歌用语已被净化了其文学性,诗人更是经常被他的听众脸上燃烧的热情激发出更丰富的想象力。在大量人群面前朗读,在燃烧的篝火旁边咏诵,再加上很多的叠句和共鸣,抗战诗作本质上是人民的诗歌。

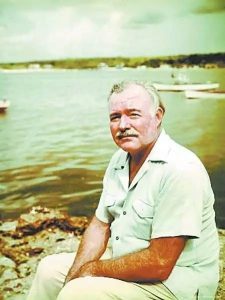

然而,随着抗战的持续,作家们开始领会到创作那些更有意义、更持久的东西的重要性。因此我们发现长篇小说出现了,它们主要是揭露在大后方的社会的罪恶。戏剧在自由中国的大城市繁荣发展,而且在许多情况下是由军事当局资助的。年轻的散文家们沿着伟大的鲁迅开辟的道路—鲁迅已在抗战前夕去世。继续前进,现在我们发现自己面对的是一派繁荣。战争结束了。(41)尽管局势仍然不明朗,但是一个喘息的机会已经到来,给了国家建设和发展的时间。大学已经习惯于他们的环境,而且学术生活重新活跃起来。新的观念正在产生,新的趋势正在形成,新的精神正在奋力争取新的表达。物质匮乏几乎是不可解决的困难,但是内地和其他地方已建立新的印刷中心。那些印刷在发黄的土纸上的新作品,再次填补了书摊以满足读者大众更多的不同品位的需求。数百家期刊致力于出版严肃文学,有些专门刊登诗歌。中国记者们也在试图跟上时代,而且许多杂志可以勉强与美国《读者文摘》归为同类。像往常一样,翻译在这新一轮的知识爆发中也起了作用。除了中国作家们一直非常喜爱的俄罗斯作品,许多当代法国、美国和英国作家的作品,如安东尼·德·圣– 埃克苏佩里(Antoine de Sainte-Exupéry,1900—1944)(42)、安德烈·纪德(Andre Gide,1869—1951)(43),詹姆斯· 乔伊斯,欧内斯特· 海明威(Ernest Miller Hemingway,1899—1961)(44)、约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902—1968)(45),以及一大批其他人的著作,也被译成了中文。但是在小说创作领域,特别是最好的文学果实有待采摘。

海明威

安东尼·德·圣– 埃克苏佩里《小王子》

肆

概括地说,从25年来的发展中,我们发现新文学首先是彷徨和实验,然后获得了一定的政治色彩,与此同时证明了自身的优势与不足。虽然许多新文学作品是粗放的、无定形的,但是我们在这四分之一世纪中的进步是巨大的。我们经历了浪漫主义、现实主义、印象主义、表现主义、自然主义、象征主义和当前的现实主义。在诗歌方面,我们进行了最大量的实验,尽管取得的只是最不理想的成果。在散文方面,我们有伟大的鲁迅—其伟大甚至连他的敌人都承认—还有十几位优秀的小说家。在戏剧方面,我们有曹禺、李健吾等令人钦佩的作品。总之,我们可以毫不惭愧或迟疑地用所创作的一打作品向世界展示我们已经走了多远,我们现在位居何处,以及我们将来可能成就些什么。

无论你说不喜欢它什么,中国现代文学至少有一点可取之处:它的纯洁。即或涉及政治,它依然保持忠实于生活。在其众多的缺点和失败中,缺乏高度严肃性不能算其一。中国的年轻作家们,无论如何谦卑,无论被什么所引领,激励其灵感的都是理想和阳光——这是一种极富想象力的文学。

这就使我们得出一点结论性的思考。这个文学会变成什么样的?我们已经看到,它始于模仿。现在人们都说到回归,但归往何方?没有比这更难回答的问题了。然而,鲁迅的成就可能会有助于我们理解这一点。我们这一代人都是怀着对这位伟人的深深的敬意成长起来的。我们在他身上发现了旧文学赋予他的那种中国式倔强的性格特点。借此鲁迅修炼成一种具有如此奇特魅力的风格。那么,在这里有没有些许启示呢?虽然现时正在发生变化,将来又尚未可知,但我想会有机会回到根深蒂固的过去的—或许不是为获得咨询参照,而是宣示一种亲缘关系。发展的意义亦即在此。

作者:王佐良

( 译、校者单位:王立:美国布朗大学图书馆;杨国斌:宾夕法尼亚大学社会学系—传播学院)

注释:

(1)又译贾尔斯,英国汉学家,翻译过《庄子》《聊斋志异》等中国古典文学作品,并编撰与中国文化相关的著作,如《华英词典》(Chinese-English Dictionary)、《中国文学史》(A History ofChinese Literature) 等。

(2)又译亚瑟·威利,英国汉学家、文学翻译家,主要译作有《诗经》《论语》《道德经》《一百七十首中国诗》等。

(3)法国启蒙思想家、社会学家,西方国家学说和法学理论的奠基人,代表作有《论法的精神》《波斯人信札》和《罗马盛衰原因论》。

(4)苏格兰哲学家、经济学家,经济学的主要创立者,代表作有《道德情操论》和《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。

(5)英国生物学家、进化论的奠基人,在其代表作《物种起源》(Origin of Species,1859)中阐述了该理论。

(6)英国批判现实主义小说家,代表作有《雾都孤儿》《 双城记 》《远大前程》《大卫·科波菲尔》等。

(7)又译赖德·哈格德, 英国小说家,代表作有《所罗门王的宝藏》(King Solomon’s Mines)及续集、《艾伦·夸特梅因》和《她》等。

(8)英国浪漫主义诗人,代表作有《抒情歌谣集》《丁登寺旁》《序曲》《远游》《革命与独立》等。

(9)挪威剧作家,被称为“现代戏剧之父”,代表作有《玩偶之家》《人民公敌》等。

(10)爱尔兰剧作家、社会活动家,1925 年获诺贝尔文学奖,代表作有《圣女贞德》《伤心之家》《华伦夫人的职业》等。

(11)古希腊盲诗人。相传创作长篇叙事史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,统称《荷马史诗》。

(12)19 世纪初英国浪漫主义诗人兼革命家,代表作有《恰尔德·哈洛尔德游记》《唐璜》等。

(13)19 世纪法国浪漫主义作家,代表作有《亨利三世及其宫廷》《基督山伯爵》《三个火枪手》等。

(14)罗马帝国时代的希腊作家,以《传记集》(又称《希腊罗马名人传》)一书闻名后世。

(15)挪威作家易卜生的社会问题剧《玩偶之家》的主人公,是具有叛逆精神的女性形象。

(16)引自华兹华斯《序曲》第十一章,“Blissto be alive in that dawn, but to the young was very heaven”( 王佐良译文)。

(17)英国政论家和讽刺作家,代表作有《格列佛游记》和《一只桶的故事》等。

(18)果戈理,即尼古莱·瓦西里耶维奇·果戈里·亚诺夫斯基,俄国批判现实主义作家,代表作有《钦差大臣》《死魂灵》等。

(19)波兰批判现实主义作家,代表作有《火与剑》《洪流》《你往何处去》《十字军骑士》等。

(20)蒙田,16 世纪法国人文主义思想家和作家,代表作为《蒙田随笔全集》。

(21)英国性心理学家、作家,主要著作有《性心理学研究录》《性的道德》《性的教育》《性心理学》等。

(22)英国散文家,代表作有《莎士比亚戏剧故事集》(Tales from Shakespeare)、《伊利亚随笔》(Essays of Elia)、《英国戏剧诗样本》(Album Verses)等。

(23)英国浪漫主义诗人,代表作有《恩底弥翁》《圣艾格尼丝之夜》《夜莺颂》和《秋颂》等。

(24)哥特式泛指欧洲中世纪以来的神秘超自然的艺术风格,主要用黑暗、恐惧、孤独、绝望来表现艺术主题。作为文学流派哥特小说自18 世纪英国浪漫主义时代开始盛行,主要通过揭示社会的邪恶和人性的阴暗面来进行探索。

(25)英国浪漫主义诗人和评论家,代表作有《古舟子之歌》《文学传记》等。

(26)法国19 世纪现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作有《恶之花》《巴黎的忧郁》《美学珍玩》《可怜的比利时》等。

(27)美国小说家,代表作有《屠宰场》《石油》《波士顿》等。

(28)波斯诗人、数学家、天文学家和哲学家,代表作有《鲁拜集》(Rubaiyat)及《代数学》等。

(29)德国著名思想家、作家、科学家,代表作有《少年维特之烦恼》(Die Leiden des jungen Werthers) 和《浮士德》(Faust)。

(30)法国19 世纪批判现实主义作家福楼拜(Gustave Flaubert,1821—1880)的成名作和代表作。

(31)法国批判现实主义小说家、剧作家,被称为“现代法国小说之父”,代表作有《人间喜剧》《朱安党人》《驴皮记》等。

(32)俄国19 世纪批判现实主义作家、诗人和剧作家,代表作有《猎人笔记》《父与子》《处女地》《罗亭》等。

(33)英国小说家、诗人,代表作品有小说《德伯家的苔丝》《无名的裘德》《卡斯特桥市长》,诗歌《韦塞克斯诗集》《早期与晚期抒情诗》等。

(34)意大利哲学家、历史学家、文艺批评家。他的主要哲学观点写在《美学原理》《逻辑学》《历史学的理论与实践》,以及《实践活动的哲学》之中。作为新黑格尔主义哲学的主要代表之一,他创立了表现主义美学,要求艺术表现主观的情感,用非理性的直觉取代理性,从而使主观的情感表现成了艺术的本质。

(35)19世纪英国作家与艺术家、唯美主义代表人物,代表作有《道林·格雷的画像》《温德密尔夫人的扇子》等。

(36)爱尔兰剧作家,文学复兴运动的领导人,代表作有《骑马下海的人》《西方世界的花花公子》《补锅匠的婚礼》等。

(37)古罗马政治家、哲学家、悲剧作家、雄辩家,新斯多葛主义的代表,其学说和著作《道德书简》在西方影响深远。

(38)美国剧作家,表现主义代表人物,主要作品有《琼斯皇帝》《毛猿》《天边外》《悲悼》等。一生共四次获普利策奖,并于1936 年获诺贝尔文学奖。

(39)奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人,主要著作有:《图腾与禁忌》《梦的解析》《超越唯乐原则》等。俄狄浦斯情结的说法缘自古希腊故事。在心理学上用来比喻有恋母情结的人,在潜意识内的矛盾冲突,有时会以艺术的形式表现出来。

(40)爱尔兰诗人、作家,其长篇小说《尤利西斯》(Ulysses)是意识流作品的代表作;其他重要作品有《一个青年艺术家的画像》《芬尼根的守灵夜》和《都柏林人》等。

(41)原编者注:本册的这篇稿件写于抗战结束之前。编辑冒昧修改了本段中的某些词语。

(42)法国作家、飞行员,二战时参加空军抗击纳粹德军,在1944年7月31日执行一次飞行任务时失踪(六十年后才确认为坠海牺牲),代表作有《小王子》《夜航》《人类的大地》等。

(43)法国作家,主要作品有小说《田园交响曲》《伪币制造者》和散文诗集《人间食粮》等。1947年获诺贝尔文学奖。

(44)美国作家和记者,被认为是美国“迷惘的一代”(Lost Generation)作家中的代表人物。他的小说《老人与海》(The Old Man and the Sea)一书先后获得普利策奖(1953)和诺贝尔文学奖(1954)。其他代表作品有《太阳照样升起》(TheSun Also Rises)、《永别了,武器》和《乞力马扎罗的雪》等。

(45)20 世纪美国最有影响力的作家之一,代表作品有小说《人鼠之间》《愤怒的葡萄》《月亮下去了》《珍珠》《伊甸之东》《烦恼的冬天》等。